1940年(昭15)博文館刊。久生十蘭・訳。

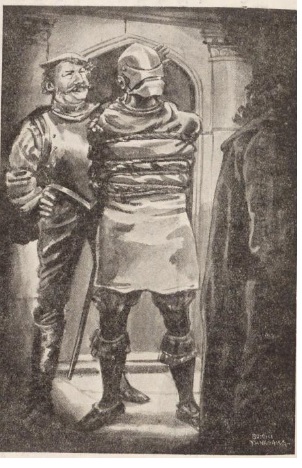

フランス史における「鉄仮面」の史実はルイ14世時代の奇妙な謎としてデュマやボアゴベをはじめ多くの作家たちの創作欲を搔き立てた。名前を秘せられたある人物が鉄の仮面を被せられたうえで外部世界との関係を一切絶って生き永らえさせるという残酷な刑罰である。単なる終身刑以上に苛酷だ。

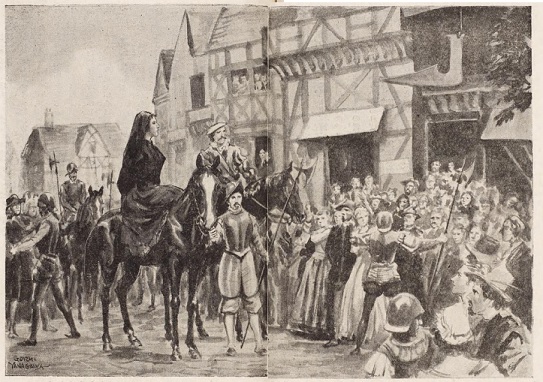

ボアゴベは、その人物を王政に対する反乱軍の指揮官だと設定してこの小説を書いた。鉄仮面を牢獄から救い出すために30年もの年月をかけて、許婚のテレーズと忠実な部下たちがあの手この手で試みる物語。自分たちの一生の大半をそのことのために費やす熱意は常軌を逸しており、作戦の成否のハラハラで読者を振り回す手腕は巧妙と言うしかなかった。☆☆☆

日本では最初、明治期に黒岩涙香が流麗な文語体で丁寧に訳述したが、その後昭和に入って江戸川乱歩が青少年向けに口語文でリライトしている。その2年後に久生十蘭がフランス語の原書から訳出した。一番すっきりしたのはフランス読みそのままの人名表記である。涙香の場合は、明治期のあまり西洋事情を知らない読者をなじませるために漢字和名で人名表記を宛てていたのがなかなか苦しかった。十蘭の文体は涙香~乱歩に比べればやや平板で生硬だが、訳し方は丁寧に思えた。

国会図書館デジタル・コレクション所載。個人送信サービス利用。

https://dl.ndl.go.jp/pid/1057342/1/2

https://dl.ndl.go.jp/pid/1873844/1/4

乱歩版の挿画・口絵は梁川剛一。

『自分の愛する男が罪を犯したなら、あたしも共に罪を犯す。命にかけて好きになった後で、たとへ心が卑しいからといって、どうして一旦ゆるした愛情が取り戻せるものか。それが本当の女の愛情。これ位のことが分らなければ、テレエズ、お前は女ぢゃない』(河のほとりの密会)