1928年(昭3)改造社刊。表題は『男』、321頁、伏字なし。

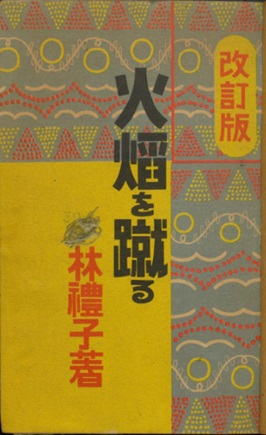

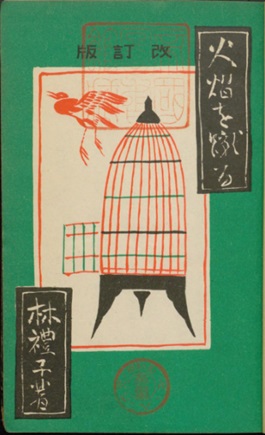

1930年(昭5)万里閣書房刊。改訂15版。『火焔を蹴る』422頁、伏字あり。

1948年(昭23)白鯨社刊。表題は『男』、320頁、伏字なし。木村毅・序文。

1957年(昭32)洋々社刊。表題は『男』、265頁、伏字なし。

作者の林禮子(はやし・れいこ)については無名作家の一人とされ、本名も生没年も経歴も不詳のままである。現在上記の4通りの版本が確認されるが、自叙伝風の女の半生記で、赤裸々で真摯な愛の遍歴を描いている。当初は、一介の新橋の待合の女中から持ち込まれた原稿にすぎなかったが、木村毅などがその出来栄えに感心し、改造社から出版するに至った。しかしおそらく検閲のため発禁とされたようだ。2年後に万里閣から増補改訂版として伏字だらけの『火焔を蹴る』が出版された。15版となっているので、伏字が多いのにもかかわらず、昭和初期当時は人気があったと思われる。戦後になって改めて当初の伏字なしの復刊をしたのが白鯨社版と洋々社版になる。しかしこの時には作者自身は消息不明になっていた。

一般論で、作家が懸賞小説への応募作で入選し、一躍有名になりはしても、その後その作品以上の傑作を書けないという事例は少なくない。自分の一通りの人生を語るだけで精一杯という人はむしろ普通なのではなかろうか。

林禮子の半生は、この物語から類推すると、地方の医者の娘として育ちながら田舎の縁談を嫌って、東京の医学校に学ぶ。しかし勉学が苦手で、落第を恐れ、ドイツ語の老教授との道ならぬ関係に陥り、やがては退学になり、不良大学生に救われて同棲する。その後、経済的自立を求め、女事務員、カフェの女給、大衆演劇の女優、芸妓、金満家の愛妾、雑誌社の社員を経て、前科者との愛欲生活、そして横浜の外人向けの私娼にまで身を堕す。

女が一人で生きて行く上での選択肢はいつの世においても限られているように思う。この小説のように、女性の立場からの性愛心理を赤裸々に叙述する例は、自分の裸身をさらけ出すようで微妙に厳しいことではなかったかと思う。しかも文学的表現になっていた。こなれた語り口は読みやすい。本人の雑誌社勤務等が修練になったのかもしれない。感情の振れ幅の激しさや、一見矛盾するような、男に対する憎悪と愛慕の感情の交錯などにも圧倒された。☆☆☆☆

伏字だらけの万里閣版『火焔を蹴る』の方がより詳細な記述になっており、『男』のほうはその前半の十数章をカットするなどして短縮されている。また戦前版と戦後版とでは、貨幣価値を10倍に変えていた。(1万円⇒10万円)NDLで読む場合は、2つの版を別画面で併置して、伏字個所を解明できるように見比べながら読むと快適だった。(伏字部分は「なんでこんな文字まで〇〇にするのか?」と思うくらいフツーの言葉だった)

国会図書館デジタル・コレクション所載。個人送信サービス利用。

https://dl.ndl.go.jp/pid/1187813/1/3

https://dl.ndl.go.jp/pid/1356238

《二日か三日の此内の収入が、女事務員の一ヶ月の月給に相当する事を思ひ、私は慄然とした。女は真面目な職業しては食ってゆけないものか。職業とはいっても、かうして男の酌をし、厭な時でも愛嬌を売る職業でなくちゃ、人間並に食ってゆけないものか。女は先天的真面目に独立ができないやうに出来てゐるものらしい。》(13)

《あとを、ふり返って見た。そこには人かげもなく、午すぎの陽がのどかに白い舗石の上を照らしてゐた。私はふっと、急に寂しくなった。興奮ののちの悲哀とでも云はふか、地の底へでも、引入れられさうな、體の中心を失って倒れてしまひさうな、堪へられないやるせなさに襲はれた。》(23)

《おかみの様子を見ることは、何となく自分の姿を見せられているような気がしてたまらない。その、おとなしい穏便な態度を見るにつけ、もう私の未来を知っているのじゃないか、という気にさえなる。私は熱しやすいものの冷めやすいことを知っている。明るみにいて、その陰影をおもう私の性質は、今こうして愛されていたからとて、どうして心から楽しむことが出来よう。愛されないものの悲哀と、愛されるものの悲哀とは、その実、よく似たものじゃないのかしら…。》(25)

《時といふものが、いかに、すべてを奪ひ去ってしまふものであるかを知ってしまった。そして期待がいかに向ふから、あっけなくはづれてくるのであるかをも知ってしまった。物を知ってくるといふ事は悲しい事だ。美しい幻影にはたゞ自分さへ酔ってゐればいゝのだ。相手の心を考へてはならない。たゞ惚た男を助けるために惜しい別れをすると、それだけの他に何を考へる必要があるか、私は次第に頽廃的になってゆく自分の心に云った。》(29)

※参考サイト:

平山亜佐子さんの no+e:林禮子のこと 2023.04.05

https://note.com/achaco2/n/n6a68b7f6e396

林礼子で検索するともう一人の同姓同名の作家のことが出てくる。野溝七生子の姪の林礼子で、上記の林禮子とは親子ほどの年齢差があり、直接の関係はない。この人は名古屋で同人誌の活動が中心で、叔母の野溝七生子との関わりを書いた著作もある。

http://www.despera.com/bbs2/2008/05/post_305.html